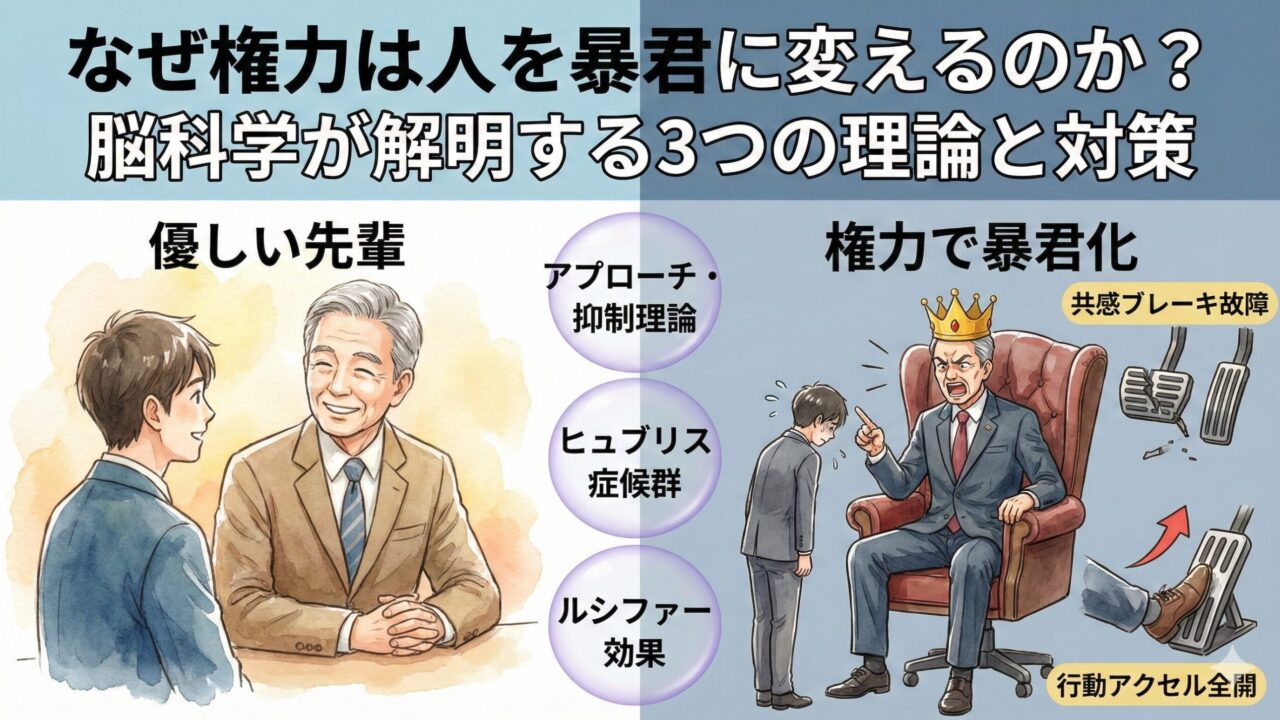

【裸の王様】役職につくと性格が悪くなるのはなぜ?「暴君化」を防ぐ心理学メカニズムと対策

はじめに

あなたの周りに、こんな人はいませんか?

- 「昔は話を聞いてくれる優しい先輩だったのに、課長になった途端、高圧的になった」

- 「昇進してから、急に自分が偉くなったかのような態度をとる」

- 「部下の意見を『言い訳』と決めつけ、聞く耳を持たなくなった」

組織のトップやリーダーが権力や地位を得ると、なぜか傲慢で抑圧的な言動を取り始める現象。イメージしやすいように、本記事ではこの現象をあえて 「暴君化」 と呼びます。

実は、 この「暴君化」は歴史上の独裁者だけの問題ではありません。企業や学校など、私たちの身近な場所でも頻繁に起こり得る問題なのです。

そこで本記事では、社会心理学の代表的理論である「アプローチ・抑制理論」「ヒュブリス症候群」「ルシファー効果」を手掛かりに、暴君化のメカニズムと、具体的な予防策を分かりやすく解説します。

理論1:アプローチ・抑制理論(脳のブレーキが壊れる)

まず1つ目は、「アプローチ・抑制理論」です。少し難しい言葉ですが、 「車のアクセルとブレーキ」 で例えると簡単に理解できます。

- アプローチ動機(アクセル): 「欲しい!」「やりたい!」という、目標に向かう力。

- 抑制動機(ブレーキ): 「これを言ったら傷つくかな?」「周りはどう思うかな?」という、配慮や自制心。

心理学の研究によると、人は権力を持つと、脳内で 「アクセル全開(行動力UP)」になり、「ブレーキ故障(共感力DOWN)」の状態になる ことが分かっています。

【人事の現場で見る実例】

私の組織でもよく見かけるのが、「部下の話を聞くフリ」をする上司です。

彼らは形式的な面談はしますが、脳のブレーキ(他者への配慮)が効いていないため、部下の懸念を聞き流し、結局は自分のアクセル(やりたいこと)だけで独走してしまいます。恐ろしいのは、本人に悪気はなく「皆のためを思って決断した」と本気で信じていることです。

理論2:ヒュブリス症候群(成功が招く「過信」の病)

2つ目は、「ヒュブリス(傲慢)症候群」です。これは、成功体験を積み重ねたリーダーが

疾患しやすい「心の病」のようなものです。

過去の成功体験が強烈すぎると、脳が誤学習を起こします。

「過去に成功した」→「俺のやり方は正しい」→「だから今回も俺の言う通りにすればいい」→「反対する奴は、分かっていない愚か者だ」

こうなると、周囲のアドバイスはノイズ(雑音)にしか聞こえなくなります。

古代の英雄や、現代のワンマン経営者が晩節を汚す原因の多くがこれです。

自分は間違えないという「全能感」こそが、破滅への入り口なのです。

理論3:ルシファー効果(「役割」が悪魔を作る)

3つ目は、有名なスタンフォード監獄実験で知られる「ルシファー効果」です。

これは、個人の資質に関係なく、「権威ある役割(制服や肩書き)」を与えられると、人はその役割に合わせて残酷になれるという理論です。

「部長」「先生」「親」……。

あなたが普段何気なく使っているその肩書きが、無意識のうちに「私は管理する側」「あなたは従う側」という上下関係を固定し、高圧的な振る舞いを正当化させるスイッチになっているかもしれません。

【危険度診断】あなたは大丈夫?「暴君化」の予兆チェック

「自分は大丈夫」と思いましたか? そう思った人ほど危険です。

以下の項目にいくつ当てはまるか、胸に手を当てて確認してみてください。

□ 最近、部下から反論されることが減った

□ 飲み会やランチに誘われなくなった(または自分から誘わないと誰も来ない)

□ 自分の決断がすべて正しかったように記憶している

□「忙しい」と言って、部下の話を途中で遮ることがある

□ 部下の成功は「自分のおかげ」、失敗は「部下の能力不足」だと感じる

もし2つ以上当てはまるなら、あなたはすでに「裸の王様」になりかけているかもしれません。

暴君化を防ぐ3つの対策(処方箋)

権力の副作用から身を守り、健全なリーダーであり続けるためには、以下の仕組みが必要です。

1. 「苦言を呈する人(道化師)」をそばに置く

かつての王様は、自分を唯一からかえる「宮廷道化師」をそばに置き、自分の愚かさを指摘させました。現代のリーダーも、「耳の痛いことを言ってくれる人」 を意図的に確保し、その言葉に感謝する習慣を持ちましょう。

2. 360度フィードバックの導入

上司だけでなく、部下や同僚からも評価を受ける仕組み(360度評価)を取り入れましょう。「他者から見た自分」と「自己評価」のギャップを数字で突きつけられることは、暴走を止める強力なブレーキになります。

3. 権限を分散させる(チェック&バランス)

重要な決定を一人で行わないことです。「部門長+プロジェクトチーム+社外顧問」の承認を必須にするなど、 「独断できない仕組み」 を最初から設計しておくことが、自分自身の身を守ることにもつながります。

まとめ:権力に飲まれるな、乗りこなせ

権力や立場が人を変えてしまうのは、脳の仕組み上、誰にでも起こりうる「自然現象」です。

だからこそ、「自分もいつか変わってしまうかもしれない」という健全な恐怖心を持つことが、最強の予防策になります。

少しずつ周りから人が離れていき、誰も意見してくれなくなった時。

それはあなたが「偉くなった」からではなく、「裸の王様」になってしまったサインかもしれません。

そうなる前に、まずは今日のミーティングで、部下の言葉を最後まで遮らずに聴くことから始めてみませんか?

![A smiling manager and employee engaging in a 1on1 meeting in a modern office with a holographic AI interface. Text overlay reads: '[2026 Edition] 1on1 is the Best Investment: Human-centered management techniques for the AI era.](https://life-engagement.com/wp-content/uploads/2026/01/1on1meeting-human-centered-management-ai-era-320x180.jpg)