【テンプレート付】承認率UP!勝てる企画書の書き方とプロジェクト成功の全技術|HR視点のチーム運営術

はじめに

プロジェクトの成否は、スタート地点である「企画書」で8割決まると言っても過言ではありません。

- 「上司になかなか承認してもらえない」

- 「企画は通ったが、現場が動いてくれない」

- 「進捗が遅れ、いつも納期ギリギリになる」

もしこのような悩みを抱えているなら、それは**「論理的な構成(ロジック)」と「人を動かす仕組み(マネジメント)」**のどちらかが不足している可能性があります。

本記事では、数多くのプロジェクトに関わってきた人事(HR)の視点から、**「決裁者が首を縦に振る企画書の作り方」と、その後の「チームを成功に導く運用ノウハウ」**を、すぐに使えるテンプレート付きで解説します。

1. 【コピペOK】承認率を高める「企画書の鉄板構成」

企画書において最も重要なのは、「何をやるか(What)」よりも**「なぜやるのか(Why)」**です。

忙しい決裁者は、結論とメリットを求めています。以下の構成案(テンプレート)を参考に、要素を埋めてみてください。

企画書構成案(テンプレート)

1. タイトル(Title)

- 内容とメリットが一目でわかる魅力的なタイトル

2. 背景と現状の課題(Background & Issues)

- なぜ今、この企画が必要なのか?

- 市場データや現状の数値(例:売上が昨年対比○%ダウン)を用いて客観的に示す。

3. 目的とゴール(Objective & Goal)

- 定性目標: どのような状態を目指すか(例:顧客満足度の向上)

- 定量目標(KGI/KPI): 具体的な数値(例:半年後に売上1,000万円達成)

4. 具体的な施策(Solution)

- 課題を解決するための具体的なアクションプラン。

5. スケジュールと体制(Schedule & Team)

- 主要マイルストーン(中間目標地点)

- 誰が何を担当するか(体制図)

6. 予算と費用対効果(Budget & ROI)

- 必要なコストと、それによって得られるリターン(投資対効果)。

★ポイント:

ある調査によると、しっかりとした根拠数字(市場データなど)がある企画書は、そうでないものに比べて承認率が70%以上向上すると言われています。

2. 人事(HR)が教える「失敗しないチーム編成」の極意

企画が通った後、実行フェーズで躓く原因の多くは「人」の問題です。

プロジェクトマネジメントにおいては、タスク管理と同じくらい**「チームビルディング」**が重要です。

① 役割分担は「スキル」+「適性」で決める

単に手が空いている人をアサインするのは危険です。

- PM(プロジェクトマネージャー): 全体を俯瞰し、決断できる人。

- 実務リーダー: 現場の技術や知識に精通している人。

- ムードメーカー: チームの空気が悪くなった時にケアできる人。

人事視点で見ると、スキルセットだけでなく、このような「性格的な役割(キャラクター)」のバランスを考えることが、長期的なプロジェクトでは重要になります。

② 心理的安全性を確保する

進捗会議で最も怖いのは「遅れやトラブルが隠蔽されること」です。

これを防ぐためには、**「悪い報告ほど早く上げる(Bad News First)」**を徹底し、報告者を責めずに「早く言ってくれてありがとう」と感謝する文化を作ることが不可欠です。

3. プロジェクト管理の要「PDCA」と「視覚化」

計画を実行に移す際は、以下の2点を徹底しましょう。

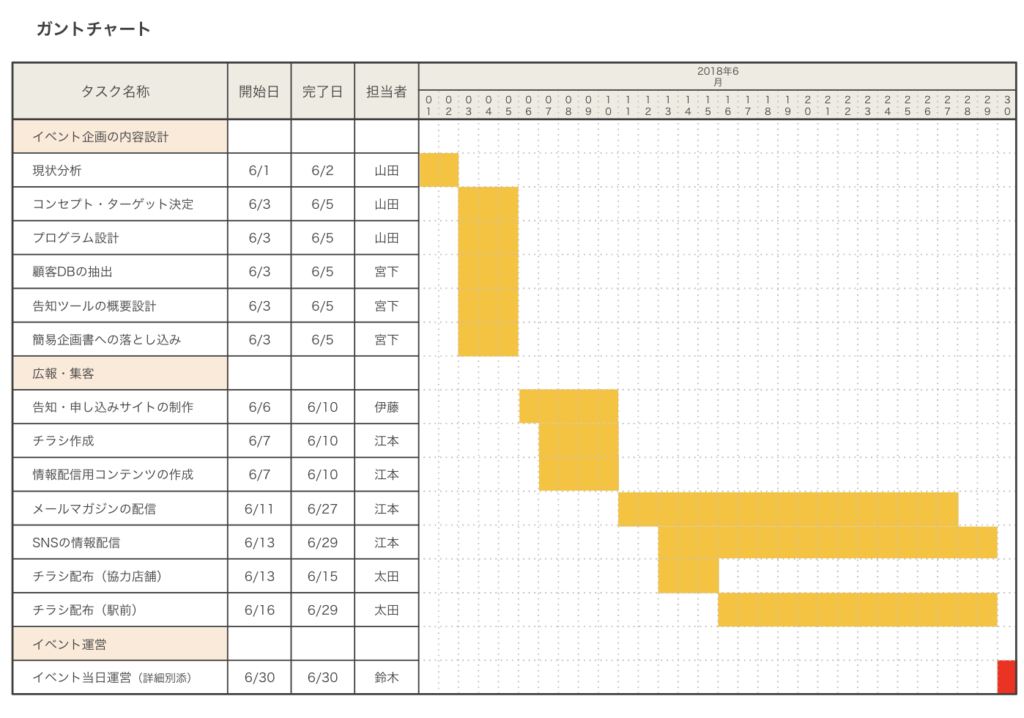

進捗の「見える化」

Excelやクラウドツール(Backlog, Trelloなど)を使い、タスクの進捗で可視化します。

- ガントチャート: スケジュール全体の流れを把握する

- カンバン方式: 「未着手」「進行中」「完了」のステータスを管理する

短いスパンでのPDCA

計画は必ずズレます。半年間のプロジェクトでも、**「1週間〜2週間単位」**で定例会議で進捗を確認し、微修正(Action)を繰り返すことが、大きな遅延を防ぐ唯一の方法です。

4. プレゼンテーションの成功率を上げるコツ

最後に、企画を通すためのプレゼンの秘訣をお伝えします。

- 資料は「読むもの」ではなく「見るもの」

- 1スライドにつき、メッセージは1つに絞る(ワンスライド・ワンメッセージ)。

- 文字ばかりにせず、グラフや図解を30%以上入れると理解度が跳ね上がります。

- 想定問答(Q&A)を用意する

- 「予算が足りなくなったらどうする?」「競合が参入してきたら?」など、意地悪な質問を事前にシミュレーションし、回答を用意しておくと、「リスク管理ができている」と信頼感がアップします。

まとめ:企画書は「未来への地図」である

企画書は単なる書類ではなく、プロジェクトという航海の「地図(羅針盤)」です。そして、その船を漕ぐのは「チームメンバー」です。

- **論理的な構成(テンプレート)**で地図を描き、

- HR視点で最適なクルーを集め、

- PDCAで軌道修正しながら進む。

このプロセスを意識すれば、どんな困難なプロジェクトでも必ずゴールに近づくことができます。

まずは、今回ご紹介したテンプレートを使って、あなたのアイデアを形にすることから始めてみてください。