【仕事と家庭の両立】時間が足りないあなたへ。人事のプロが教える「定時で帰る」ためのタイムマネジメント術

仕事、家庭、そしてプライベート。私たちの毎日は、終わりのない「タスク」に追われています。

「気づけば今日という1日が終わっていた」 「心身ともに限界を超えているのに、まだ頑張り続けている」 「本当は、家族と過ごす時間や自分の趣味をもっと大切にしたいのに……」

そんな焦りと疲労感、抱えていませんか?

そこで今回は、そんな過酷な状況下でも 「家庭と仕事のバランス」を整え、人生の満足度を高めるための具体的な解決策をご紹介します。

現役の人事担当として、また2児の父として実践し、効果を実感している「マインドセット」と「8つの実践テクニック」に絞って整理しました。

単なる時短術ではなく、「何のために時間を生み出すのか」という本質から一緒に考えていきましょう。

タイムマネジメントとは「人生のコントロール」である

まず、タイムマネジメントの定義を再確認しましょう。これは単に「作業を速くする技術」ではありません。「24時間という限られた資源を、自分の意志でコントロールする技術」です。

その最大の目的は、生産性を上げて仕事を詰め込むことではなく、生活の満足度(Life Engagement)を向上させることにあります。

時間は誰にでも平等です。しかし、その使い方は「万人に合う正解」が存在しません。そのため、最初に自分の軸(優先順位)を決めることからスタートする必要があります。

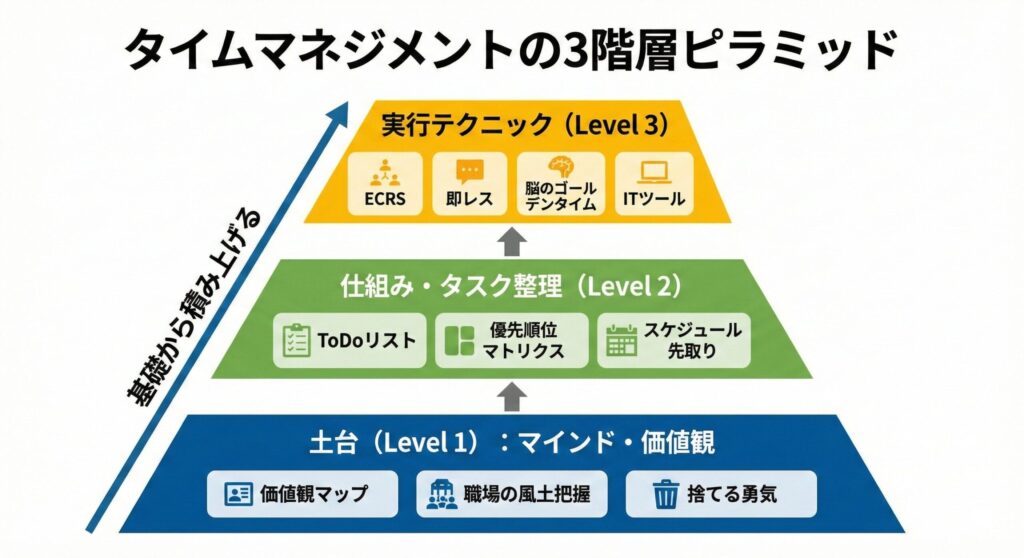

ここからは、私が実践しておすすめしたい8つの手法を 【マインド編】【タスク整理編】【テクニック編】 の3ステップに分けて解説します。

【マインド編】迷いをなくす「優先順位」の決め方

タイムマネジメントがうまくいかない最大の原因は、「全部やろうとする」ことにあります。まずは「何を実施し、何をやめるか」を決める基準を作りましょう。

1. 「価値観マップ」で自分の羅針盤を持つ

最も重要なのは、自分自身が「何を大切に生きたいか」を言語化することです。 ここがブレていると、どれだけ時間を短縮しても「空いた時間にまた仕事を入れてしまう」というループに陥ります。

リベ大などでも推奨されている「価値観マップ」を作成し、自分の人生の優先順位(家族との時間、健康、キャリアなど)を明確にしましょう。「この作業は、自分の人生の目標につながっているか?」という判断軸ができるだけで、無駄な付き合いや業務を断る勇気が湧いてきます。

(※参考記事:人生の羅針盤「価値観マップ」の作り方)

2. 職場の「隠れた価値観」をハックする

自分の価値観と同じくらい重要なのが、「職場(上司やチーム)の価値観」を把握することです。

人事として多くの社員を見てきましたが、仕事が速い人は「上司が何を求めているか」を正確に掴んでいます。 例えば、あなたの上司はどちらのタイプでしょうか?

- A:スピード重視(「とりあえず6割でいいから早く見せて」)

- B:正確性重視(「ミスは許されない。時間はかかっても完璧に」)

もしBタイプの上司に、Aタイプのやり方(荒削りな即レス)で提出したらどうなるでしょうか? 大量の修正指示(手戻り)が発生し、結果的に倍の時間がかかります。

- 経営層が重視すること

- 部署のミッション

- 直属の上司が大切にしている判断基準(数字か、熱意か、プロセスか)

これらを観察し、相手の「正解」に合わせてアウトプットを変える。これが、手戻りを防ぎ、最短距離で承認を得るための最大の時短術であり、組織で評価されながら融通を利かせるためのポイントです。

【タスク整理編】脳のメモリを解放する仕組み化

次に、溢れかえるタスクを整理し、頭の中をクリアにする手法です。

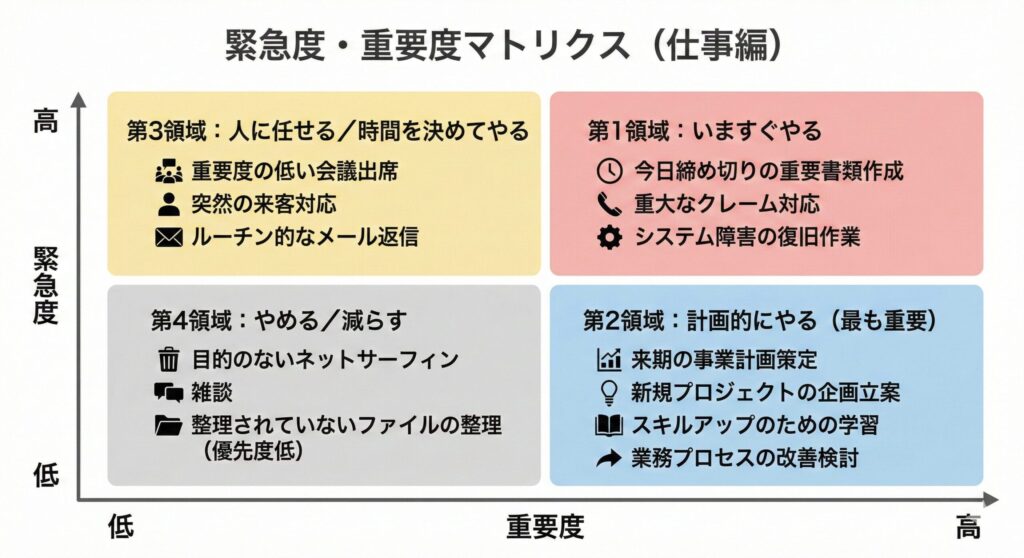

3. ToDoリスト×緊急度・重要度マトリクス

頭の中で「あれもやらなきゃ」と考えている状態が、最も脳のエネルギーを消費します。 まずは全てのタスクを書き出し(棚卸し)、以下の4象限に振り分けてください。

- 第1領域(緊急かつ重要): すぐやる(クレーム対応、期限直前の課題)

- 第2領域(緊急でないが重要): 時間を確保してやる(人材育成、仕組み化)

- 第3領域(緊急だが重要でない): 誰かに任せるか、効率化する(多くの会議、無意味なメール)

- 第4領域(緊急でも重要でもない): やめる(費用対効果の低い業務、不要な雑談)

特に重要なのは、「第4領域(やらなくて良い仕事)」を捨て、「第2領域」に時間を投資することです。これが将来の楽を生みます。

4. スケジュールの「天引き」予約

「時間が余ったらこれをやろう」と考えていても、時間は絶対に余りません。 貯金と同じで、重要な予定(家族との外出、重要な企画書の作成など)は、先にスケジュール帳にブロックしてしまいましょう。

先に枠を確保することで、残った時間でどうルーチンワークを終わらせるか?という強制力が働き、集中力が高まります。

【テクニック編】生産性を最大化する具体策

整理ができたら、あとは効率よく処理していくだけです。今日から使える具体的なテクニックを紹介します。

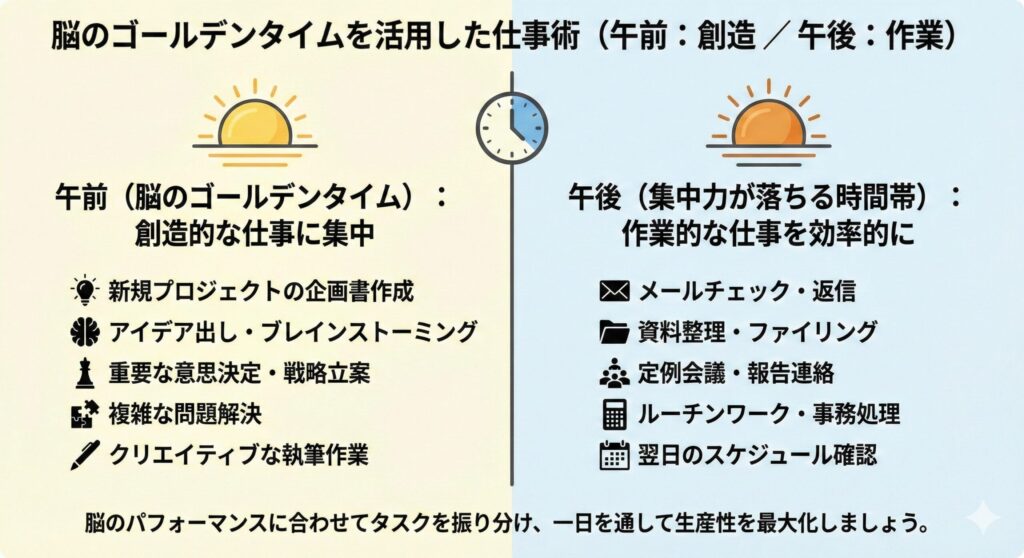

5. 脳のゴールデンタイムを活用する(午前:創造 / 午後:作業)

脳科学的に、起床後の3〜4時間は脳が最も活性化している「ゴールデンタイム」と言われています。

- 午前中:企画書作成、複雑な計算、重要な意思決定など、「創造力・ロジカル思考」 を

使うタスク - 午後〜夕方:メール返信、会議、事務処理など、「無意識・ルーチン」 で進められる

タスク

「朝イチでメールチェック」をしてしまう人が多いですが、これはもったいない時間の使い方です。疲れて集中力が落ちる午後に、頭を使わない作業を持ってくることで、1日の生産性を一定に保つことができます。

6. 「60%確認」による最速レスポンス

仕事において「100点満点」を目指す必要はありません。特に着手初期はなおさらです。

依頼を受けたら、50〜60%の完成度(骨子や方向性だけ)の段階で、「この方向性で合っていますか?」と上司や依頼者に確認を入れてください。これにより、「完成したのに全部やり直し」という悲劇(最大の手戻り)を確実に防げます。

また、即レスは「あなたを大切にしています」というメッセージになり、信頼残高を高めます。信頼があれば、多少のミスも許容されやすくなり、結果的に仕事がやりやすくなります。

7. 会議の「生産性」をハックする

「何も決まらない長い会議」ほど人生の無駄はありません。自分が主催する場合はもちろん、参加する場合も以下の3点を確認・徹底しましょう。

- ゴール(決定事項)の明示: 何が決まれば会議終了なのか?

- 時間配分: 議論が脱線したら「それは別の場で」と切り上げる。

- ネクストアクションの確認: 「誰が、いつまでに、何をするか」を決めて終わる。

ファシリテーターができるなら、このプロセスを主導してください。会議時間が半分になります。

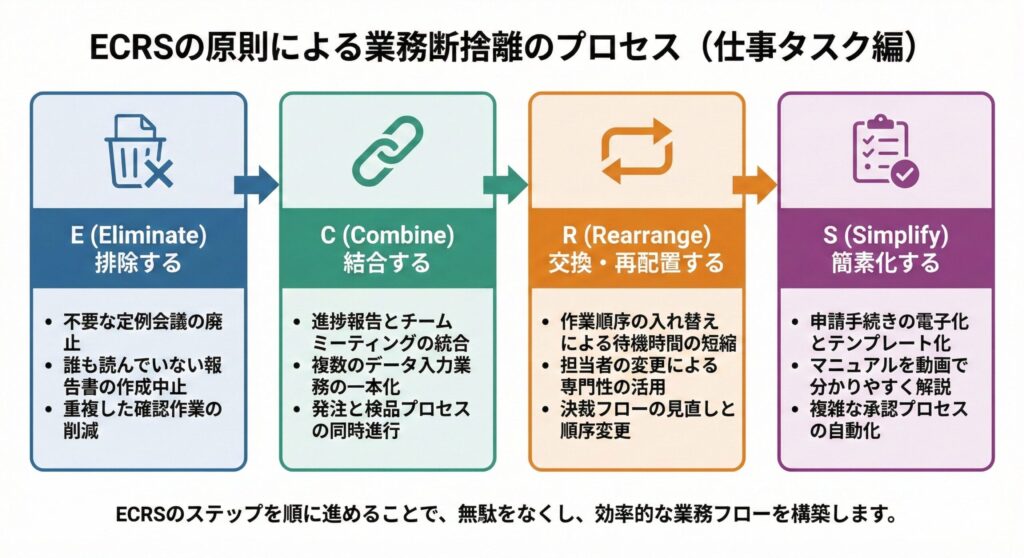

8. ECRSの原則で業務を断捨離する

業務改善のフレームワーク「ECRS(イクルス)」を使って、既存の業務を見直してみましょう。

- E (Eliminate/排除): その業務、本当に必要?なくせないか?

- C (Combine/結合): 別々の業務を一緒にできないか?(会議と報告をまとめるなど)

- R (Rearrange/入替え): 手順や担当を変えられないか?

- S (Simplify/簡素化): もっと簡単にできないか?

特に最近は「S(簡素化・代替)」におけるITツールの活用が鍵です。

- 資料の電子化: 紙の資料を探す時間をゼロに(検索機能の活用)。

- 音声入力の活用: スマホやPCの音声入力は非常に精度が高いです。30分の議事録作成が10分で終わります。

- 生成AIの活用: メール文面やたたき台の作成はAIに任せましょう。

まとめ:時間は「大切な人」のためにある

ここまで、8つのタイムマネジメント手法を紹介してきました。

- 価値観マップで軸を決める

- 職場の風土・上司の価値観を把握する

- ToDoリストとマトリクスで優先順位づけ

- 重要事項のスケジュール事前確保

- 脳のバイオリズムに合わせたタスク配置

- 60%段階での確認と即レス

- 会議のゴール設定とファシリテーション

- ECRSとITツールでの業務圧縮

これらは全て、単に仕事をたくさんこなすための技術ではありません。あなたが本当に大切にしたいこと、大切にしたい人(家族、そして自分自身)のために時間を使うための技術です。

いきなり全てを実践する必要はありません。まずは「①価値観マップ」で自分の大切にしたいことを見直すか、明日の朝「⑤午前中に重要な仕事を入れる」ことから始めてみませんか?

小さな一歩が、あなたの時間の使い方を、そして人生の満足度を確実に変えていきます。 ぜひ、できることから試してみてください!

![A smiling manager and employee engaging in a 1on1 meeting in a modern office with a holographic AI interface. Text overlay reads: '[2026 Edition] 1on1 is the Best Investment: Human-centered management techniques for the AI era.](https://life-engagement.com/wp-content/uploads/2026/01/1on1meeting-human-centered-management-ai-era-320x180.jpg)